宮内 唯衣

たくさんのことを経験できた

湘南藤沢中高での6年間は宝物

宮内 唯衣

経験と学びを期待し、

愛媛県から入学

2021年3月、慶應義塾湘南藤沢高等部の卒業式で答辞を述べ、湘南藤沢中高の6年間の一貫教育から巣立ちました。現在は慶應義塾大学医学部に在籍し、日々新しい学びを吸収しているところです。

中学進学を考えて学校選びをしていた時に、この湘南藤沢中高はとても魅力的に感じられました。まずは、一貫校で受験を気にすることなく、いろいろな経験ができたり好きな勉強ができたりするところ。また、小学5年生の時に文化祭に来てみると、とても楽しそうで温かい先輩たちがいたこと。自由な校風と広々としたキャンパスも素晴らしかったので、両親とも話し合って志望校としました。両親からは、経験や知識の大切さを常日頃から教えられていましたし、教育の選択肢を広げるためには惜しみなくサポートしてくれていたので、合格後は愛媛県から家族で転居してきて入学しました。

中学高校の6年間では、期待以上にさまざまな経験ができたので、本当に湘南藤沢中高で過ごせて良かったと思っています。好きなことに取り組める自由があり、縛られることなく思い切り挑戦をくり返すことで、いろいろな世界を見ることができました。

入学後にABCからはじめた

英語の大きな成長

その中で、私が自分の成長を一番実感できたのは英語です。湘南藤沢中高には帰国子女が多いのですが、私は英会話を習った経験もなく、中学入学と同時にABCから英語を学びはじめました。それでも、工夫された授業と友だちとのコミュニケーション、3年生の時の2週間のシンガポール留学などで英語を磨き、4年生進学時には、上級英語を学ぶαクラスで授業を受けられるようになりました。

ところが、これが苦労のはじまりだったのです。まわりはほぼ帰国子女で、英語が得意な人ばかり。私だけ、思うように英語を話すことができません。心が折れそうになったこともありました。それでも、中学の時に英語を担当してくださった先生から自宅学習でのアドバイスをいただくなど、先生方や友人たちの支えがあって頑張ることができました。

そうやって苦しかった時期をなんとか乗り越え、4年生の2月に豊富な留学プログラムの中から16日間のケンブリッジ(イギリス)留学も経験できて、英語の力がどんどんついていったと思います。

ケンブリッジでは、バディ(留学生のサポートをする生徒)の家にホームステイし、英語漬けの生活を送りました。授業中に占星術の話題が出てきた時に、「日本の占星術について教えて!」といきなり先生から指名され、「占星術なんて、単語すらよく知らないのに」と思いながらも、一生懸命に説明したことが印象に残っています。その時は困りましたが、今考えればいい経験でした。

ホストファミリーの一員でもあったバディは、同い年の女の子です。メッセージアプリなどで今でも連絡を取り合っています。英語でもコミュニケーションが取れるようになり、日本の友だちと変わらない関係を築けています。

次第に英語への苦手意識も薄れてきて、6年生の授業で体験した模擬国連は楽しむことができました。模擬国連は、湘南藤沢中高の英語αクラスならではの取組みです。グループに分かれて各国の代表の役割を担います。一年かけてグループごとに担当する国を調べ、その国の立場になりきるのです。最後にフォーラムを開催し、担当する国の立場に立っていろいろな議題について英語で議論をします。

私は南アフリカ共和国を担当しました。南アフリカは遠い国で、首都が3つもあるなど、これまで知らなかった驚くような話がたくさんありました。人種問題を乗り越えてきた歴史があるからこそ、今も困難を乗り越えるスピリットがある国だと感じています。

ほぼ知らなかった国について調べた模擬国連、そして2度の留学で、異文化を知るきっかけをもらえました。英語だけでなく、湘南藤沢中高では日常生活と関連づける工夫をされた授業が多かったです。知らないことを知っていくことは楽しく、本当に勉強が好きだと思えました。

フェンシングでインターハイ出場

勉強以外の面でも充実していて、私はフェンシング部で練習に打ち込みました。フェンシング部のある学校は少なく、純粋にプレイの迫力を見て「カッコいい!」と思ったことと、先輩方がとても優しかったのが入部のきっかけです。

団体戦では、関東選抜を勝ち上れるくらいまでに成長しました。私個人では、3年生の時に全国大会5位でアジア大会に派遣、4年生では全国大会1位で派遣されたアジア大会で3位、そして5年生ではインターハイ個人戦出場で9位という成績を残すことができました。6年生で最終学年となった2020年度は、新型コロナウィルスの影響で大会はすべて中止。最後の目標だったインターハイに出場がかなわなかったことが、とても残念でした。

ただ、フェンシング部は先輩後輩含めてみんな仲が良く、まわりに支えられて練習を頑張れたことに感謝しています。他にも努力してもうまくいかないこともあると痛感したり、あきらめない心を持ち続ける大切さを知ったり、フェンシングから得たものは多かったです。

2年連続で生徒会長を務め、

広がった視野

生徒会活動にも、2年生の時から参加していました。入学式での当時の生徒会長のスピーチが素晴らしく、生徒会に興味を持ちはじめました。また、学校全体を見て、より良くしていくことを考えたいという気持ちも大きかったです。

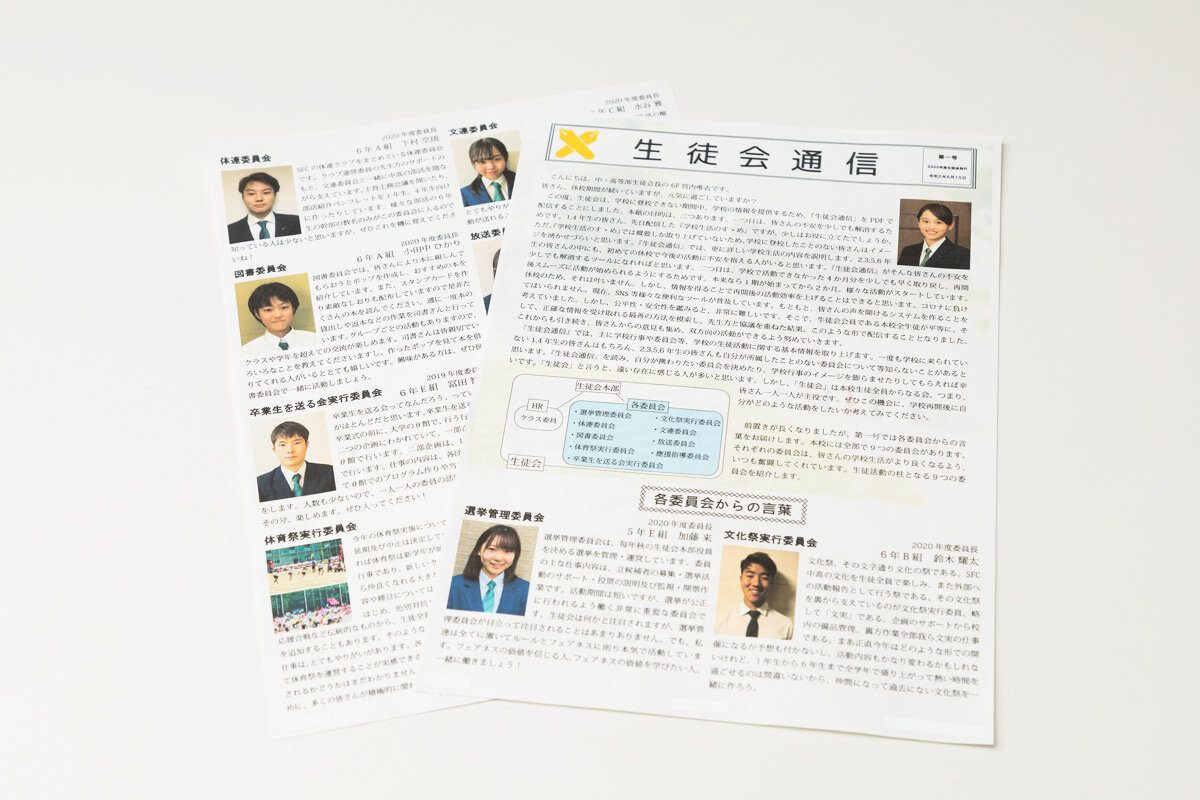

はじめは総務や書記を務めていたのですが、やはり自分からもっと主体的に活動したいと思うようになり、5、6年生では生徒会長になりました。生徒会として、学校のために何ができるか。それを模索して活動した日々も充実していました。たとえば、コロナ禍で学校生活がままならない中、新入生に学校のことを知ってもらうために生徒会通信を発行するなど、形として示すことができました。

そして、生徒会をきっかけにさらに視野を広げられたと実感していることがあります。それは、学内の有志団体「環境プロジェクト」に参加したこと。

環境プロジェクトは、環境問題に興味・関心がある高等部の生徒たちが、実際に活動に取り組む場となっています。私はもともと環境問題に興味がありましたし、生徒会と連携する機会があるので、もっと連携を密にしたいと考えて環境プロジェクトにも参加することにしました。

実際の活動としては、私は生徒会との連携をメインにしながら、リサイクルやフードロスの課題に取り組みました。そして2019年12月には、日本とASEAN の高校生が一堂に会し、持続可能な地球の未来について考えるToshiba Youth Club Asia (TYCA) に参加することもできました。TYCAは日本で開催される8日間のイベントで、アジア5カ国から各2名ずつと、日本の高校3校から各2名ずつが派遣されます。

宿泊形式で、期間中は環境に関するレクチャーを受けたりディスカッションやディベートを行ったりしました。最終日には、外務省や各国大使館などから迎えたゲストの前でプレゼンテーションをする機会をいただき、とても有意義な経験ができたと思っています。私はフードロスについて発表したのですが、この時にも英語の成長を実感できてうれしかったです。

こうしてたくさんの経験をし、学びを吸収できたことは、これからの自分にとっても大きな財産です。医学部に進学したとはいえ、まだ具体的な将来像を描けてはいませんが、自分が興味を持ったことをどんどん勉強して深めていきたいと思っています。そして、日本だけではなく世界に目を向けて、何らかの形で社会に貢献していきたいです。

私の思い出

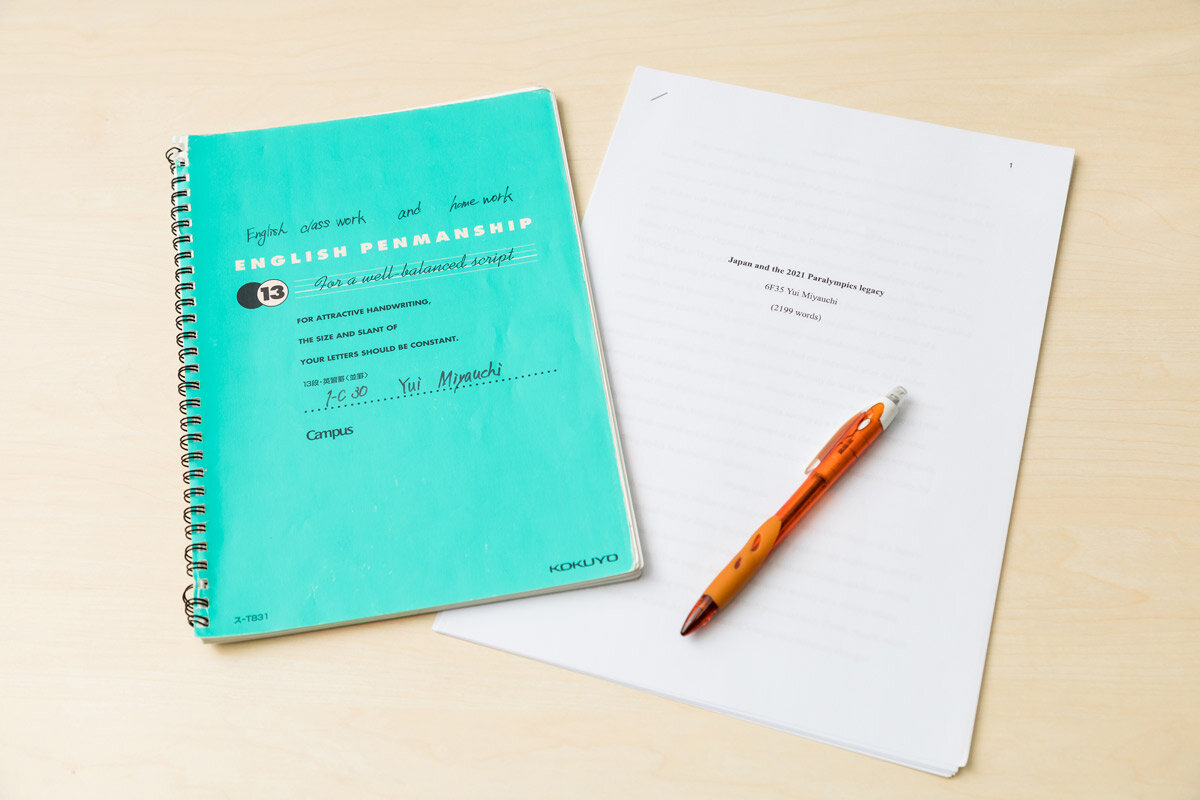

エッセイを書けるまで成長した英語

1年生の頃はまだ、勉強の仕方すらよくわかっていなかったので、ノートにひたすら単語を書いて覚えていました。このペンは、勉強でずっと愛用していたものです。音読の努力や授業のおかげで力がつき、6年生になると、パラリンピックから考える多様性教育をテーマにした2000ワードのエッセイを書くことができました。